Vito Letizia (*)

Talvez as grandes manifestações de 1984 contra o regime militar por eleições presidenciais diretas tenham sido o último lampejo de ilusões populares na nação brasileira. Elas apareceram pela primeira vez, como não poderia deixar de ser, em 1822, quando muitos acreditaram que a proclamada independência significaria o início da transformação do empreendimento mercantil colonial em país apropriável por todos os seus moradores. Naquele momento, mesmo entre os escravos brotaram esperanças, em parte alimentadas pela libertação dos escravos no Haiti.

Mas tudo foi submergido pela onda cafeeira, que veio reafirmar as relações sociais criadas na velha Colônia do açúcar. Entretanto, pode-se imaginar a força dessa primeira labareda pelo que custou apagá-la até 1845, apesar do impenetrável véu da catequese repressora que envolvia as forças vivas do país. Estas, em meio à penumbra reinante, chegaram a invocar o primeiro imperador como herói libertador. E até o mal desejado Sebastião encontrou seu altar nos espaços mais escuros.

Depois, foi a abolição de 1888 que acendeu pela segunda vez a mesma ilusão. Não o golpe de sorte de 1889, que levou ao poder o movimento republicano, pouco saliente nas lutas pelo fim da escravidão. Isabel promulgou a Lei Áurea empurrada pelo movimento popular e pela opinião pública internacional, desatenta aos ressentimentos dos defensores escravistas da monarquia, que não a perdoaram. A república brasileira nasceu com sabor de vingança, mais que de liberdade. Por necessidade de legitimação, os criadores do novo regime convocaram ritualmente a liberdade a abrir suas asas mais uma vez sobre o povo brasileiro. Mas aqueles homens cultivados e imbuídos dos princípios de sua classe não chegaram ao cinismo de chamar sua república de democrática.

Nem por isso deixou de haver quem se desse por logrado. No período que vai até o fim do longo século 19 (1789-1914), a terra não partilhada volta a cobrar seu preço. É também a última cobrança nos moldes coloniais. Já entrava em cena o operariado industrial, ampliado por vagas sucessivas de imigrantes.

O aparecimento do movimento operário dá forma definitiva à ilusão da nação brasileira, começando justamente por colocar a nu sua irrealidade. É o que permitiu começar a buscá-la efetivamente. Após a 1ª Guerra Mundial continua sendo possível massacrar camponeses rebeldes, mas já é principalmente a razão da ordem que é invocada. Porque a contestação popular aos donos da República já não permite massacres em nome de um falso progresso contraposto ao “atraso” dos deserdados da independência.

No debate político que se aguça (surge o tenentismo), aparece o desconforto da classe dominante brasileira com a maior visibilidade da contradição entre seus interesses e os da nação. Esse foi o grande efeito construtivo do incipiente movimento operário, que pelo simples fato de firmar-se como força contrária à opressão vigente amarrava o tecido social, fazendo-o mover-se como um todo orgânico.

Uma séria dificuldade do novo processo estava na distância histórica entre os antigos perdedores e os explorados recém-chegados. Entrar na fábrica era subir um degrau na escala social para os párias da terra e era descer transitoriamente para muitos imigrantes. Mesmo assim, o ritmo do movimento social fazia do Brasil o “país do futuro”. Aliás, a imagem era muito apropriada para imigrantes que viam seu próprio futuro espelhado na enorme natureza bruta, esparsamente povoada de humanidade em escombro.

A dificuldade maior, porém, viria do longo desvio histórico criado pelos descaminhos da Revolução Russa, nos quais o movimento operário foi castrado de seu potencial libertário, ao submeter-se à mística do Estado-guia na marcha para o socialismo. O efeito disso no Brasil foi uma dificuldade maior da classe operária para conquistar espaço político, apesar do aumento do ressentimento geral contra o tradicional desrespeito dos poderosos aos direitos republicanos. De modo que, aos obstáculos provenientes da heterogeneidade da classe operária, herdada do passado, acrescentou-se a dificuldade de comunicação social dos trabalhadores influenciados pela URSS stalinizada, que negava a dimensão humanista do movimento operário internacional. E ao acanhamento ético logo foi acrescentado o rebaixamento dos objetivos, que foram confinados a um projeto economicista/nacionalista, acoplado a alianças fictícias com uma falsa burguesia nacional.

Enfim, encerrado o longo desvio, com a queda do muro de Berlim em 1989, ficou o aleijume. A dificuldade enorme de pensar o mundo fora da relação salarial. Na época de Marx e Engels, quando o capitalismo criava benefícios sociais (a seguridade social começa a se desenvolver em 1883), os movimentos socialistas reivindicavam a “emancipação do proletariado”; mais de 80 anos depois da espantosa vitória de 1917, quando o capitalismo destrói benefícios sociais no mundo inteiro, o movimento operário está reduzido a pedinte de emprego.

A fase atual do capitalismo

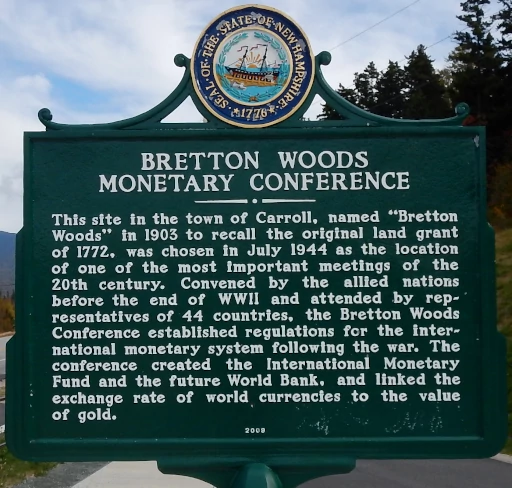

A característica básica do capitalismo de hoje está dada pelo sistema monetário mundial instaurado em 1944, em Bretton Woods, EUA. É um sistema que muda tudo em relação ao passado. Para começar, é a primeira unificação monetária mundial. Anteriormente, mesmo depois de completada a unificação do mercado mundial no século 19, o mundo continuou sendo um mosaico de áreas monetárias, em meio às quais a libra esterlina exercia uma hegemonia sob permanente pressão das outras potências industriais.

Duas guerras mundiais, a destruição de massas enormes de capital e de seres humanos, além do bloqueio da expansão capitalista em grande parte da Europa Oriental e na Ásia após 1917, acabaram por demolir as pretensões das potências capitalistas europeias à hegemonia mundial. E assim, sobre as ruínas da maior guerra da história, impôs-se a moeda dos EUA como base de referência inevitável para todas as demais, pela primeira vez por consenso geral. Quando criado, apresentou-se como um sistema ambicioso, com a pretensão de acabar com a instabilidade do câmbio e com os conflitos comerciais, além de realizar a reconstrução dos países devastados pela guerra e fomentar o desenvolvimento dos demais.

A pretensão era do tamanho do império que se afirmava, encoberta pela promessa de uma nova era de paz perpétua entre as nações, no momento garantida pelo idílio entre Roosevelt e o ditador Stalin, que acabara de dissolver a 3ª Internacional. Mas a verdadeira face da moeda internacional para “encerrar com as guerras comerciais” já se mostrou sem véu durante a própria Conferência de Bretton Woods, quando os EUA impuseram o dólar como dinheiro mundial, descartando a proposta de Keynes, que defendia uma moeda supranacional. E, além disso, impuseram a manutenção de um padrão de preço internacional em ouro (um dólar representando 1/35 de onça Troy), resquício de tempos bárbaros, segundo Keynes. É que os banqueiros americanos, naquele momento credores universais, consideravam indispensável evitar a desvalorização dos dólares devidos pelos países vitimados pela guerra.

O novo sistema era, na realidade, a forma monetária da nova relação de força entre as nações capitalistas. E a causa desta estava não apenas na desproporção enorme entre a capacidade industrial dos EUA e a da Europa destruída, mas também do contraste entre a solidez da dominação burguesa nos EUA e a fraqueza das burguesias europeias, acuadas por um forte movimento operário.

O grande pano de fundo da hegemonia americana, porém, continuava sendo a situação globalmente desfavorável à burguesia como um todo, após a derrota do fascismo. Em tal situação, os EUA não podiam dar-se ao luxo de tirar todo o proveito possível da eliminação de seus concorrentes industriais europeus.

Pelo contrário, a potência americana teve que socorrê-los. Teve que permitir a reconstrução da potência industrial alemã, coisa não prevista nos acordos entre vencedores, quando se reuniram em Ialta em 1915; teve que ajudar as burguesias europeias em geral, o que implicou abrir o mercado americano aos produtos europeus para viabilizar a ajuda financeira do Plano Marshall, e suportar um intercâmbio comercial favorável à Europa, além de gastar enormes somas em guerras para ajudar os impérios europeus a manter suas colônias; e, além disso, na América Latina teve que conceder certa industrialização, para ajudar as burguesias locais a enfrentar outra consequência da guerra: um despertar geral dos povos, que tomavam consciência de suas falsas independências e da conivência de seus opressores com a situação subalterna de seus países.

O esforço dos gastos gigantescos da potência americana para remendar o imperialismo mundial e salvar o capitalismo europeu foi enfraquecendo lentamente a moeda dos EUA, terminando por tornar inevitável o abandono da relação fixa entre o dólar e certa massa de ouro.

Para entender o significado disso é preciso ter presente que, assim como o poder de emitir moeda fiduciária em qualquer país implica um mínimo de estabilidade desse poder e, com base nela, um consenso social em aceitar a moeda, o abandono da conversibilidade do dólar em ouro implicou um novo consenso das demais nações em conceder aos EUA uma liberdade de emissão de dinheiro mundial nunca concedida no passado e não prevista em Bretton Woods. Entretanto, o novo consenso, dada a força da economia dos EUA e seu insubstituível papel de guardião da ordem capitalista mundial, impôs-se tacitamente e com grande rapidez como um fato “natural”.

Em princípio, nada mais natural do que a aceitação da moeda do país economicamente hegemônico como dinheiro mundial, independentemente de estar legalmente referida a uma onça de ouro ou não. E nada impediria que o fato permanecesse natural se a nova flexibilidade do dólar tivesse sido usada para melhorar as contas externas dos EUA, cujo desequilíbrio tornara impossível manter o padrão de preço do dinheiro mundial ao 1/35 afirmado em 1944. O que veio em seguida à desvinculação entre dólar e ouro foi, em vez do reequilíbrio das contas externas americanas, o endividamento crônico. A partir dos anos 1970 os EUA deixaram de ser o país credor do mundo para se tornar o grande devedor. Com a particularidade de ser o único devedor numa moeda que ele próprio pode emitir, sem precisar vender o que quer que seja. Isso significa que o protetor do capitalismo mundial passou a fazer o que todos os impérios do mundo sempre fizeram: cobrar dos Estados clientes um tributo por seus serviços de proteção. A diferença dos tempos modernos está na sofisticação monetária, que faz o tributo (convertido em títulos do Tesouro americano) render juros, também pagos com dinheiro criado sem base em atividade produtiva.

A nova liberdade de emissão monetária do Tesouro dos EUA passa então a acelerar a expansão do capital ocioso, acirrando a disputa intercapitalista pela apropriação dos lucros gerados na atividade produtiva, que não cresce no mesmo ritmo. Expande-se a especulação cambial, facilitada pelas taxas mais flexíveis permitidas pelo dólar elástico, assim como o mercado de eurodólares (dólares em bancos da Europa), cuja oferta abundante impulsionou o endividamento dos países capitalistas periféricos.

A virada do dólar coincidiu aproximadamente com o fim da reconstrução europeia. O capital passa a chocar-se com os limites do que lhe restara após a perda de uma grande área do mundo bloqueada pelo experimento de planificação burocrática da URSS, e começa sua coabitação difícil com o Estado de bem-estar, cedido pela burguesia enfraquecida pela grande depressão dos anos 1930 e pela guerra que se seguira.

No fim dos anos 1970, as relações de trabalho formalizadas e relativamente estáveis entre organizações patronais e sindicato já se haviam tornado insuportáveis para o capitalismo. Então começaram a aparecer os resultados do economicismo tacanho das grandes organizações operárias, que concedia ao capital o privilégio da racionalidade última no terreno econômico. A burguesia explorou exatamente essa vantagem, desencadeando uma ofensiva contra os avanços sociais alcançados pelos trabalhadores no pós-guerra. Apresentou-se como defensora da eficiência econômica, logo, dos interesses gerais da sociedade, contra os interesses das diversas categorias de trabalhadores, que se defendiam isoladas e assim se tornavam facilmente acusáveis de “corporativismo”. O argumento já podia percutir com força máxima porque, àquela altura do século, a ineficiência econômica do pseudossocialismo “realmente existente” se tornara um fato incontestável.

Essa falsa contraposição abriu caminho à vitória eleitoral de Margareth Thatcher na Inglaterra (1979), logo seguida pela ascensão de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Foi o momento de virada do clima político internacional, que rapidamente evoluiu para uma nova relação de forças entre as classes, a partir de uma série de derrotas dos trabalhadores no terreno da luta social, ocorridas entre 1980 e 1984. Sendo que na França foi assumida espontaneamente pelos grandes aparelhos políticos do movimento operário, onde os trabalhadores, que haviam levado ao poder o socialista François Mitterrand em 1981, também começaram a ser lentamente rebaixados ao novo lugar social que lhe designava o capital.

A vitória capitalista dos anos 1980, embora sempre possível, certamente não teria vindo com a enorme vantagem de poder apresentar-se como necessidade inexorável, que alardeia até hoje, se os aparelhos burocráticos não tivessem ocultado ao movimento operário a realidade das relações sociais estabelecidas no mundo em 1945.

O fato é que a conquista do Estado de bem-estar e o consequente desenvolvimento do papel social do Estado trouxe também o desenvolvimento do intervencionismo econômico, aliás, um pressuposto da conquista, que não poderia significar outra coisa senão um envolvimento maior do Estado com as necessidades da economia capitalista. Isso era inevitável porque a estatização de certos ramos de produção e de serviços, realizada no quadro do modo de produção capitalista, só podia levar à busca de um entrosamento ótimo das atividades econômicas do Estado com a necessidade imperativa de acumulação do capital. Razão pela qual a entrega de amplos poderes de intervenção econômica ao Estado burguês iria mais cedo ou mais tarde voltar-se contra os trabalhadores, assim que mudasse a relação social de forças.

Desse modo o Estado, que no passado constituíra a esfera da política por excelência, e que se pretendera Estado social nos anos imediatamente posteriores à 2ª Guerra Mundial, passou a apresentar-se como Estado puramente econômico quando recuperou sua liberdade de ação enquanto Estado burguês.

Aconteceu então uma espécie de reconstrução da memória coletiva (graças à inestimável colaboração dos aparelhos burocráticos do movimento operário), que transformou as conquistas dos “anos gloriosos” em mero efeito de aplicação das descobertas de Keynes e do aprimoramento das técnicas de regulação da economia. Com o que os deslembrados ficaram cientes de que o desenvolvimento social que haviam alcançado sempre estivera subordinado à acumulação do capital, cujas exigências de “competitividade” no mundo novo do capitalismo triunfante passaram a justificar o desmantelamento geral de benefícios sociais e direitos dos trabalhadores.

Durante algum tempo ainda persistiram esperanças de que a queda do muro de Berlim em 1989 abrisse espaço para a discussão de uma alternativa anticapitalista. Porém o esperado renascimento do movimento operário no Leste Europeu não ocorreu. Os países da zona do extinto SOREX (socialismo “realmente existente”) se transformaram em espaços de capitalismo selvagem (mafioso em muitos lugares) sem que os trabalhadores esboçassem uma resistência minimamente significativa à entrega do que lhes haviam dito serem “suas” fábricas, e até de “suas” residências, aos novos capitalistas saídos da antiga burocracia estatal. Tudo indica que a derrota infligida pelo stalinismo aos trabalhadores foi mais profunda do que se pensou durante longos anos. O novo ponto de partida para o renascimento do movimento operário retrocedeu para antes de 1917. A partir daí, enquanto amplos segmentos das classes médias e da intelectualidade se dispersam em variados movimentos fragmentários ou utópicos, começa a demolição paulatina das conquistas sociais alcançadas ao longo dos “30 anos gloriosos” do capitalismo no segundo pós-guerra.

É sobre essa nova situação que a finança internacional encontrou o terreno favorável a seu desenvolvimento. Para isso, sem dúvida, contribuiu decisivamente a desregulamentação das atividades financeiras através das fronteiras. Mas, embora a diminuição das restrições à especulação financeira internacional, que tem por base fundamental a eliminação progressiva das regras que restringiam as atividades dos bancos dos EUA, viesse ocorrendo desde a desvinculação do dólar em relação ao ouro em 1971, o poder do capital financeiro não teria chegado ao que é hoje se a burguesia do centro capitalista não tivesse conseguido alçar-se à posição de força que lhe permite “flexibilizar” as relações de trabalho, aumentar a extração de mais-valia e assim aumentar a transferência de renda dos trabalhadores de todo o mundo aos grandes detentores de dinheiro mundial e aos capitalistas em geral.

E assim adquiriu sua forma final o capitalismo financeirizado do século 21, que começa (em termos esquemáticos) na primeira metade dos anos 1980, com a virada da situação política internacional a favor da burguesia, a partir do triunfo da política de Margareth Thatcher e Ronald Reagan.

É o caso de discriminar as características fundamentais da nova era para melhor compreendê-la. Em termos de relações internas do próprio capital, caracteriza-se pela passagem do capital financeiro ao comando do conjunto da atividade capitalista. Assim como em tempos pré-capitalistas predominava o capital mercantil, que depois cedeu seu ligar ao capital industrial, agora predomina o capital financeiro. Dizendo de outro modo, o esquema circulatório que representava o movimento predominante do capital no passado era D-M-D. Depois passou a ser D-M…P…M’-D’. E hoje esse esquema é: D-D’ (em que D = capital-dinheiro; M = capital-mercadoria; P = processo produtivo; D’ e M’ = capital-dinheiro e capital-mercadoria valorizado).

A força do novo comando do movimento internacional do capital vem da diminuição geral dos direitos dos trabalhadores, por trás da qual estão todas as novidades da administração capitalista, explicadas na novilíngua do século 21: reengenharia, flexibilização, terceirização etc., que significam, para a maioria, trabalho mais intenso, jornada maior, remuneração menor e precarização do emprego.

Uma segunda característica é a mudança das relações do Estado com o capital. Embora o Estado seja algo mais que um mero “comitê central da burguesia”, tal como resumiu Marx, a verdade do Estado não deixa de ser a garantia das relações de produção que mantêm a sociedade de classes. Nesse quadro, o papel do Estado capitalista tem oscilado ao sabor da evolução da relação de forças entre as classes. E o Estado de bem-estar montado no imediato 2° pós-guerra, foi, sem dúvida, uma oscilação que expressava o ímpeto do movimento operário daquele período.

Uma vez eliminado o perigo social, a razão burguesa voltou a impor-se plenamente ao Estado capitalista. E automaticamente todos os fundamentos da intervenção estatal para garantir serviços essenciais, como cuidados médicos e ensino (falsamente tidos como dons gratuitos do Estado) a todos os cidadãos, passaram para a esfera da irracionalidade. Em contraposição, passou a ser inteiramente racional o estabelecimento de regras que deliberadamente distorcem o funcionamento do mercado para favorecer grandes empresas, como, por exemplo, o sistema “take or pay”, que impõe dois “mercados” artificiais de produtores e “distribuidores” (na realidade, controladores), para fazer o público pagar por bens antes fornecidos geralmente por empresas estatais, quer os receba quer não, que é o sistema atualmente generalizado no fornecimento privado de corrente elétrica e gás canalizado.

Consequência importante da subordinação do Estado ao capital manifestou-se como restrição da liberdade monetária dos Estados nacionais. Entrou em moda falar no “fim do Estado nacional”. O tema dessa moda é complexo e não pode ser aprofundado aqui, pois a tese da perda de importância do Estado nacional, como todas as grandes mentiras, tem um fundo de verdade. Mas a moda consiste também em ignorar a contradição (que em parte explica a própria moda) com a simultânea afirmação desmesurada da hegemonia da nação americana do Norte. Precisamente é, portanto, em termos políticos, a perda de importância dos demais Estados, em proveito do Estado americano.

Em termos econômicos, no passado o uso da liberdade de emissão de moeda fiduciária dava ao Estado uma ampla margem de manobra para apoiar a expansão da economia nacional. Foi de utilidade para a burguesia de todos os países enquanto foi importante criar condições favoráveis à reconstrução (Europa) ou construção (periferia) da indústria. Mas já na segunda metade dos anos 1970, a saturação industrial do centro capitalista e o acúmulo de capital ocioso expresso em dinheiro mundial fiduciário mudavam as prioridades da burguesia dominante do planeta. Logo os interesses industriais e financeiros se integram numa única “indústria”, em que se confundem fábricas, bancos e as novas instituições financeiras não bancárias em proliferação.

Nesse novo quadro, a internacionalização da finança se tornou uma necessidade essencial. A heterogeneidade das políticas monetárias nacionais tornou-se um obstáculo à expansão das novas atividades financeiras, cuja área mínima de ação eficaz é agora o mundo inteiro. Noutros termos, a liberdade monetária dos Estados nacionais passou a chocar-se com a liberdade necessária à finança internacional de hoje.

A manifestação máxima do novo poder do capital vai mostrar-se em seguida na privatização de serviços antes fornecidos pelo Estado, que devem agora render lucros, para ampliar a base real de acumulação do capital. E isso veio acompanhado de uma série de artifícios legais e administrativos, apresentados como indispensáveis à atração do capital privado para as atividades oferecidas, que eliminaram todo risco para esses investimentos privados. Com o que o Estado, de responsável pela lucratividade das empresas que o substituem nessa tarefa.

O papel do Estado nacional, portanto, em alguns sentidos aumentou. O fundo real da mudança é a submissão voluntária das burguesias dos países do centro capitalista à finança mundial centralizada nos EUA. E os Estados nacionais capitalistas, uma vez livres das ameaças que pendiam no imediato pós-guerra, passam a refletir essa mudança com a subordinação de suas funções econômicas aos interesses internacionais dominantes.

Desmoronamento das ilusões nacionais periféricas

A periferia capitalista sofreu a influência da Revolução Russa de modo particular, principalmente a partir dos anos 1930, com a aparentemente bem-sucedida industrialização da URSS. Parte da burguesia latino-americana ficou impressionada com a planificação estatal (Roberto Simonsen, por exemplo), na qual viu uma espécie de receita para a industrialização utilizável nos países atrasados independentemente de mudanças revolucionárias. De qualquer modo, o exemplo de um país economicamente atrasado que conseguiu iniciar a construção de um parque industrial integrado, capaz de produzir máquinas produtoras de máquinas, apesar do boicote comercial das grandes potências capitalistas, teve uma repercussão muito mais ampla do que o próprio fato da Revolução Russa na área periférica.

De fato, por meio da planificação econômica autoritária, a URSS industrializou-se a um ritmo que não teria sido possível sob o comando da burguesia russa. Isso veio resolver o problema da industrialização, que era o da sustentabilidade do atrasado império dos tsares. Mas não resolveu o problema da superação do capitalismo. Pelo contrário, o regime de repressão brutal sufocou as energias revolucionárias, bloqueando o avanço para o socialismo. Fato que, a longo prazo, terminou por arruinar também a industrialização, realizada à margem das regras consagradas da lucratividade capitalista e à revelia do único sujeito histórico capaz de superar o capitalismo: os trabalhadores livremente organizados.

A reversão do processo revolucionário na URSS criou uma assimetria nova entre centro e periferia capitalista. Porque tal reversão teve o efeito de congelar o movimento operário periférico, ainda frágil, no nível de desenvolvimento atingido em 1930, principalmente pelo fato de substituir a influência dos partidos operários da Europa Ocidental, onde ainda havia vida, pela do PCURSS, túmulo dos bolcheviques revolucionários. E o resultado disso é que, no pós-guerra, deu-se por óbvio que os avanços sociais dos trabalhadores do centro não podiam ser estendidos à periferia, a pretexto de pobreza, ignorando-se que a Europa estava em ruínas e a burguesia latino-americana se tinha enriquecido, e os trabalhadores dos EUA, então no auge de seu poder econômico, tiveram conquistas menores do que os europeus. A verdadeira pobreza da América Latina (que no imediato pós-guerra era praticamente toda a periferia independente, pois a África e a Ásia ainda eram quase inteiramente colônias) era o atraso do movimento operário. Prova disso é que a burguesia da região, mesmo depois de se ter submetido à pressão dos EUA para igualar-se às colônias, vendendo matérias-primas e produtos industriais a preços rebaixados durante a guerra (fora a renúncia à soberania sobre partes do território), confirmando sua nulidade como defensora dos interesses nacionais, terminada a guerra conseguiu alçar-se ao posto de liderança nacionalista, simplesmente pronunciando alguns discursos de “criado indignado”.

Os trabalhadores da América Latina ainda provaram sua nova vocação (pós-1917) de seguir o caminho da Europa no sentido inverso, ao meter-se numa sequência de batalhas perdidas, engajados em alianças políticas de bastidores com fugidias burguesias mais ou menos nacionais, além da série de aventuras guerrilheiras nascidas da influência da Revolução Cubana. O que facilitou a implantação de ditaduras militares incentivadas pelos EUA, então no auge de sua “guerra fria” com a URSS.

Mesmo assim, a relação de forças mundialmente favorável aos trabalhadores até os anos 1970 não deixou de trazer benefícios também para os trabalhadores de muitos países latino-americanos que se integraram parcialmente à expansão econômica desse período. No entanto, algumas correntes do movimento operário latino-americano, sob influência da visão distorcida da luta de classes propiciada pelos rumos da URSS, preferiram desenvolver a tese de que os trabalhadores europeus haviam passado a usufruir de uma situação melhor “às custas” dos trabalhadores periféricos. Como se fosse possível que os miseráveis da América Latina tirassem algum proveito caso a miséria se instalasse também na Europa.

Quando os trabalhadores europeus iniciaram seu retrocesso veio a pressão para que os países periféricos renunciassem ao que restava de sua soberania, a começar pelo controle sobre suas moedas nacionais. A respeito disso é preciso ter presente que, para a Europa Ocidental, a nova dominação da finança internacional centralizada nos EUA significava a aceitação do pagamento de um tributo disfarçado ao Tesouro americano, mas significava também oportunidades de bons negócios, porque, além de ser grande detentora de dólares, passara a fazer grandes investimentos nos EUA. Não era o caso dos países periféricos. Para estes, a perda do controle sobre suas moedas significava imediatamente perda de autonomia política para políticas nacionais de desenvolvimento.

Mas será que na América Latina havia uma força social capaz de realizar um verdadeiro desenvolvimento no quadro do capitalismo, isto é, uma burguesia capaz de liderar o povo para realizar plenamente a independência e construir a nação? Pode-se deixar aberto que houve em algum momento e lugar. A realidade histórica concreta, porém, é que as burguesias latino-americanas que tentaram industrializar seus países no pós-guerra invariavelmente evitaram tocar na herança colonial preservada pelas independências mal feitas. Pressionadas pelo movimento operário, em ascensão naquele momento, usaram-no como espantalho para impor-se às forças locais mais atrasadas e barganhar uma industrialização subalterna que evitava qualquer conflito importante com o grande capital do centro capitalista. Até aí avançaram as burguesias latino-americanas. Quando chegou o momento de defender esse avanço contra os novos interesses do centro veio a subserviência.

A industrialização latino-americana do pós-guerra, por ser subalterna, proporcionou crescimento sem desenvolvimento social, além de ser predatória e apoiada numa política monetária irresponsável inflacionária. O resultado foi uma sociedade mais desigual e com maiores tensões sociais, embora controláveis, graças à fraqueza política do movimento operário e à dispersão dos conflitos, que culminou num clima de beira de abismo econômico no fim do período ditatorial. Mais tarde, o desnorteio político geral permitiu que os mesmos irresponsáveis impingissem ainda a submissão à nova disciplina monetária ditada pela finança internacional como um grande presente aos trabalhadores vitimados por inflações galopantes sem correções salariais satisfatórias.

O esvaziamento da “guerra fria”, a partir da aproximação entre EUA e China em 1972 e o fim da Guerra do Vietnã em 1974, permitiu que os ditadores latino-americanos saíssem de cena gradualmente. Ou seja, o movimento operário da América Latina voltou à vida legal justamente quando começava a debandada socialista na Europa. A consequência disso é que o público latino-americano foi facilmente submergido por uma avalanche de ideias simples, divulgadas pela grande imprensa, que equiparam direito de reclamar com cidadania e mercado eleitoral com democracia, enquanto os trabalhadores voltavam a encontrar-se com as mesmas dificuldades de organização que não haviam superado nos anos 1930.

Esse foi o cenário latino-americano em que se deu a ofensiva capitalista dos anos 1980. Em meio à falsa unanimidade triunfalista da “redemocratização”, as chances de preservação das poucas conquistas sociais que os regimes militares haviam deixado inteiras eram praticamente nulas.

A liberdade de administração das moedas periféricas, que foi ótima para o centro do sistema no imediato pós-guerra, quando seu interesse era ampliar os mercados internos dos países periféricos para os quais havia transferido parte de sua indústria, deixou de sê-lo quando a exploração desse negócio chegou ao limite máximo conveniente ao capital central. E mais ainda quando a nova relação social de força na Europa e nos EUA tornou possível a apropriação de uma fatia maior da mais-valia mundial pelo capital financeiro. Entra então em cena a necessidade de livre circulação da finança internacional e, com ela, a exigência de estabilizar o câmbio das moedas periféricas, no limite, substituí-las pelo dólar. A desvantagem das novas regras de política monetária para a periferia salta aos olhos de qualquer pessoa semialfabetizada e medianamente informada. Mas é imperceptível para os doutores em economia com acesso fácil à grande imprensa. E foi fácil torná-la imperceptível também para os trabalhadores vitimados por inflações galopantes, apresentando estas como inevitáveis, caso seus países preservassem a soberania monetária.

O efeito da expansão periférica da finança internacional foi rápido. No começo dos anos 1980 o centro se torna receptor líquido de capital, invertendo seu papel histórico de fornecedor de capital à periferia. A administração das dívidas externas dos países periféricos, nesse momento superdimensionadas pela evolução dos juros internacionais, graças à alta dos juros dos títulos americanos sob o governo Reagan, logo se torna a função central de seus governos. Com o agravante da perda de soberania monetária nos anos 1990. A partir daí a estabilidade das moedas passou a depender da entrada dos dólares que afluíam do exterior, o que ligou diretamente a administração de suas dívidas públicas internas ao serviço da dívida externa. Razão pela qual o serviço da dívida unificada (interna/externa) passou a ser a preocupação mais importante dos países ingressantes no circuito financeiro internacional, por isso mesmo chamados de “emergentes”. Pois passaram a receber dos que orientam os investidores internacionais uma nota de avaliação, segundo sua capacidade de manter a regularidade do serviço de juros dos títulos que lastreiam suas moedas e remuneram o capital internacional. Serviço que, a esta altura, talvez seja mais adequado chamar de servidão.

Entretanto, é preciso reconhecer, a nova situação não impede o crescimento econômico. Porque, apesar da liquidação velada da já historicamente diminuta independência nacional dos países latino-americanos, cabe concordar com os orientadores da finança internacional: o crescimento econômico continua sendo possível nos países que emergem no mar da modernidade financeira. Pode-se até admitir que favorece o crescimento. O Chile tem crescido com certa regularidade, o México continua crescendo, entre dois tropeços em 1982 e 1995, a Argentina teve bom crescimento nos anos 1990 e voltou a crescer após o tombo de 2001/2002.

Mas o que incomoda no crescimento econômico periférico dos anos 1980 para cá é sua eficácia crescente na criação de miséria. É um incômodo novo, diferente da mera preservação dos contrastes de riqueza, tradicionais na América Latina. Pois em épocas anteriores o crescimento era acompanhado de aumento do nível de consumo de camadas médias e baixas, mesmo sendo mantidas e até aumentadas as desigualdades sociais.

Agora, segundo as últimas informações do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o crescimento econômico vem funcionando assim: nos últimos 20 anos, entre os cerca de 400 milhões de latino-americanos, os pobres aumentaram em 90 milhões, perfazendo agora cerca de 50% do total; os indigentes (os com dificuldade de alimentar-se) aumentaram em 40 milhões, perfazendo agora 102 milhões, ou seja, ¼ da população total.

O que há de novo nisso não é o aumento da pobreza e da indigência, mas o aumento além do crescimento populacional. A grande novidade são os “novos pobres”, que são classe média na ruína.

A manifestação mais dramática dessa nova realidade da economia mundial ocorreu na Argentina, onde a paridade (1 peso = 1 dólar) chegou a ser inscrita na Constituição, revelando o retrocesso da ideia burguesa de Constituição, a qual foi tratada como mera lei mais difícil de mudar, e, quando a paridade desmoronou, foi simplesmente desconsiderada (antes de qualquer votação), revelando o alto grau de ficção inseparável das Constituições latino-americanas em geral. Razão pela qual a evolução da economia argentina pôde também servir como demonstração extrema do processo ocorrido em toda a periferia latina. Porque o poder de compra médio da população argentina estava, em 1913, no nível da França e da Alemanha e se manteve nessa posição até o início dos anos 1950 (inclusive bem melhor durante e entre as duas guerras mundiais). Depois, enquanto os trabalhadores europeus avançaram, a posição relativa dos argentinos foi regredindo lentamente, de modo que, no fim dos anos 1980, o poder aquisitivo médio da Argentina estava 50% da União Europeia dos doze membros.

Nem por isso os argentinos ainda se inibiram de figurar como “europeus” entre latino-americanos ainda durante os anos 1990. E muito deles continuam figurando, pois enviaram para lugar seguro no exterior mais dinheiro (cerca de 100 bilhões de dólares) do que os milionários brasileiros, apesar das diferenças de tamanho das duas economias. Agora, porém, a maioria do povo argentino está jogada na vala comum latino-americana.

Os acontecimentos da América Latina no século 20 espelham de forma relativamente “pura” a relação econômica centro-periferia, uma vez que noutras áreas periféricas há fatores históricos e geopolíticos que interferem fortemente nessa relação. Na África há a precariedade política dos Estados, muitas vezes artificiais, saídos da recente descolonização; no Oriente Próximo e Médio há a agressão externa, que nunca cessou, e guerras civis abertas e latentes; e no Extremo Oriente há os efeitos das guerras de libertação, que duraram até 1974, combinados depois com a virada capitalista da burocracia neoimperial chinesa.

Mas as contas de empobrecimento e enriquecimento não mostram o prejuízo mais importante sofrido pelas sociedades latino-americanas. O mais importante é a perda de poder de barganha social dos trabalhadores, que é enorme. Dos partidos, organizações e movimentos políticos que combateram as ditaduras nada ficou de pé. Ficou o desânimo que se segue às traições, juntamente com supervivências degeneradas que dificultam o desenvolvimento de organizações livres dos preconceitos herdados da Revolução Russa e dos movimentos nacionalistas.

No século 19, as crises periódicas do capitalismo eram oportunidades de crescimento para as organizações de trabalhadores. Razão pela qual a primeira grande depressão, ocorrida no fim do século, não acarretou queda do salário real na Europa. Na segunda grande depressão, nos anos 30 do século 20, houve uma queda do salário real, mas que se deu em momento de ascensão do fascismo, clima de guerra civil em muitos países e apogeu do stalinismo. Hoje, na Europa e na América Latina, há desemprego crônico comparável ao das grandes depressões, há perda de benefícios sociais, mas os partidos que os destroem ou apoiam a destruição têm tido brilhantes trajetórias eleitorais. Ou seja, o momento é de desprestígio dos trabalhadores como classe social, o que se expressa através do prestígio da ideia de que são uma classe extinta, ou, como se diz, de que o “mundo do trabalho” desapareceu. Mas isso já é melhor do que o prestígio dos movimentos que organizavam o retrocesso dos trabalhadores.

Tudo estando aberto para o novo, sempre surge o inesperado. E a surpresa latino-americana, ainda mal percebida, é o surgimento, nos países andinos e no México, de um movimento vindo das profundezas coloniais: as revoltas de índios. Nos Andes, eles foram há pouco diretamente responsáveis pela derrubada de dois presidentes. Não é muito, considerando-se a removibilidade fácil dos presidentes latino-americanos. Mas não é da tradição latino-americana que índios não organizados como operários ou trabalhadores rurais derrubem presidentes. Ou que incendeiem sedes de prefeitura e linchem prefeitos e vereadores, como ocorreu recentemente no Peru.

Na América andina e no México, os remanescentes da população pré-colombiana permanecem como fundo da população pobre. Ficaram como massa populacional com um destroço de alma, num nível um pouco abaixo do humano, o que se podia perceber em seu arraigado hábito de manter os olhos baixos, evitando olhar seus senhores nos olhos, embora muitos destes sejam mestiços. A Revolução Mexicana de 1910 não mudou isso, apesar de Zapata e Pancho Villa representarem os índios até certo ponto, principalmente Zapata, cuja luta permitiu que os índios conquistassem os “ejidos” (terras comunitárias não comerciáveis), hoje em liquidação; os movimentos marxistas andinos também não mudaram isso, apesar de serem feitas de índios as organizações marxistas de mineiros bolivianos, tantas vezes em revolta. Mas tudo isso ficou sedimentado em algum lugar.

Hoje há na América Latina o fato importante da reconstrução da alma dos índios no grande Dorsal montanhoso das civilizações nativas. Por enquanto isso apenas demonstra que as sociedades erguidas sobre as ruínas dessas civilizações não conseguiram assimilar o fundo de população original. E o prognóstico possível sobre esse fato novo diz respeito à evolução do capitalismo mundial e ao movimento operário. Por um lado, é certo que os componentes destrutivos do capitalismo atual tenderão a aprofundar essa grande rachadura etno social latino-americana. Por outro, é inegável que os movimentos autônomos de índios estão a ocupar um espaço vazio aberto pelos movimentos de trabalhadores em retrocesso.

Movimentos que vêm do fundo da história são lentos e podem abortar em meio ao processo de amadurecimento. Mas quando chegam a amadurecer mudam fortemente a realidade social. De qualquer modo, há o fato histórico de que os índios do Dorsal Latino-americano, reagindo à desmoralização da obra dos Libertadores e ao vácuo político deixado pelo movimento operário, estão reconstruindo sua alma.

As marcas da história e seu futuro

O Brasil na América Latina é um caso à parte, na mesma medida em que Portugal era, de certo modo, uma Espanha fracassada, segundo sua aristocracia, e uma anti-Espanha, segundo o povo vencedor em Aljubarrota.

O negócio mercantil moldou o Brasil num grau muito maior do que as colônias espanholas, onde foram criadas sociedades com uma quase-casta superior vinda da metrópole, cujo modo de vida decorria mais da dominação da vasta camada social inferior, remanescente de civilizações destruídas, do que da eficiência econômica. Ao passo que no Brasil foi criada uma sociedade dominada por uma aristocracia puramente mercantil, cujo modo de vida e prestígio decorriam do porte dos negócios com o tráfico de escravos e as plantações de exportação.

A base do negócio mercantil colonial era a terra recebida gratuitamente, com a obrigação de estabelecer plantações ou criar gado para abastecê-las. A independência tendo sido ganha pelos interessados em prosseguir esse negócio, a terra teve que continuar gratuita para alguns e inapropriável para os demais. Entre 1822 e 1850 houve um bem pensado vácuo legal sobre a propriedade fundiária. Finalmente, uma vez encerrado o tormentoso período de revoltas dos pequenos e grandes equivocados sobre o verdadeiro sentido da independência, veio a Lei de Terras de 1850, declaradamente com o objetivo de criar um mercado fundiário capitalista. Porém o verdadeiro objetivo da lei era criar um mercado parcial, isto é, limitado à compra e venda das terras já estavelmente apropriadas pelas plantações e culturas auxiliares, deixando fora dele as terras devolutas.

A regulamentação da Lei de Terras, que demorou até 1854 para vir à luz, criava custos e dificuldades técnicas (a demarcação astronômica, por exemplo) para a concessão do registro legal, de modo a torná-los proibitivos aos desprovidos de moeda sonante, ou seja, a quase todos no campo escravista, onde só circulavam quantias significativas entre os fazendeiros e os comerciantes que os ligavam aos portos.

Em suma, a regulamentação criou os necessários obstáculos para reservar o mercado fundiário aos fazendeiros e comerciantes endinheirados, garantindo o mais importante de tudo: a disponibilidade da enorme área devoluta para a expansão das plantações, que se sabia gratuita, pois os fazendeiros não estavam premidos a demarcar com precisão astronômica seus limites com as áreas devolutas.

Onde a expansão gratuita das plantagens não se impôs pela lei, impôs-se por cima da lei, sempre que se fez necessário. À população que vivia sobre as terras devolutas cobiçadas coube o destino de seguir adiante quando a plantagem se estendia. Os que não seguiam ficavam benevolamente, em troca de serviços. E a preocupação destes passava a ser a preservação de seu status de homem livre, evitando ao máximo o trabalho regular, para não serem assimilados aos escravos. Dessa esperteza era feita a preguiça do caipira da zona cafeeira, assim como seu atraso, que era seu apego à pequena lavoura de subsistência, base material de seu pedaço de dignidade. Monteiro Lobato, de raízes na fazenda e aspirações de indústria, não viu a alma do Jeca, que ele reduziu a um anêmico, para que a ciência lhe desse cura. E o que faz de Lobato um representante maior do pensamento progressista brasileiro é justamente essa distância entre o sonho do Jeca empresário e os sonhos desfeitos do caipira real.

Mas o Brasil dos preguiçosos não foi o Brasil de sempre. No tempo da escravatura aqui se trabalhava duro. Preguiçosos eram os alemães, os primeiros substitutos da mão de obra escrava, traduzidos nos anos 40 do século 19, cuja produtividade era muito baixa, segundo os fazendeiros. Um alemão produzia cerca de 1/5 de um bom escravo. Claro, os alemães não eram conduzidos pelo feitor e perdiam tempo com suas hortas familiares. E ainda tinham o desplante de sair a vender parte do que produziam. O negro só virou preguiçoso e malandro quando, libertado, passou a evitar a retomada de vida passada. A preguiça não vem do trópico, vem da fazenda tropical.

A República, pior feita que a independência, veio consolidar tudo isso. O controle das áreas devolutas passou aos presidentes estaduais. Abria-se a era da grilagem nas fronteiras agrícolas. Por via das dúvidas, o usucapião para os posseiros passou de 25 para 100 anos. Mas para os fazendeiros vieram as repetidas legalizações das apropriações ilegais de terras devolutas. Assim foram montadas as relações sociais que fizeram do Brasil o país da grilagem e dos posseiros migrantes. Canudos foi o choque inevitável entre os deserdados da independência e essa República que nada quis ceder além da escravatura, perdida na véspera.

Não é casual que o choque de Canudos tenha ocorrido no Nordeste. Ali se haviam concentrado os obstáculos à adaptação das relações sociais mercantis ao capitalismo do século 19. A tentativa de implantação do sistema de engenhos centrais, feita ainda sob a Monarquia, esbarrou na resistência dos senhores de engenho. Estes não queriam partilhar o poder econômico com os agricultores livres (remanescentes das antigas “fazendas obrigadas”), que se tornariam seus parceiros em condições de igualdade nesse sistema.

A República resolveu o impasse a favor dos senhores de engenho, optando pelo sistema de grandes usinas, o que desencadeou a resistência dos agricultores livres, que se fragmentaram em pequenos mercados locais de açúcar mascavo e cachaça. Seguiu-se o entravamento da economia do Nordeste, porque os capitais necessários para as usinas eram altos e boa parte deles malversada, enquanto as usinas de açúcar se desenvolviam no Sudeste, situação que foi mais tarde revertida por Getúlio Vargas, com a criação de uma reserva de mercado para o açúcar nordestino.

Vê-se que a estagnação econômica do Nordeste no fim da Monarquia e início da República tinha raízes puramente sociais, vindas da Colônia, cuja continuidade com o mínimo de alteração possível foi o cuidado central da República. Daí nasceu o divórcio entre a população nordestina economicamente marginalizada e o novo regime político. Foi o extremado conservantismo deste que forçou o divórcio, e não a suposta resistência popular ao progresso.

A defesa integral das prerrogativas dos senhores de engenho pelo governo federal só podia colocar os revoltosos nordestinos na contramão da novidade republicana. E o confronto não podia deixar de pôr a nu o atraso espiritual daquela sociedade com fortes traços de colônia mercantil, preservados pelo conluio dos grandes do país. Por isso tudo Canudos só podia ocorrer no Nordeste, mas a força capaz de esmagar os insurgentes só podia vir do Sudeste, onde estava a pujança econômica, já baseada na mão de obra trazida da Europa. O que finalmente determinou que a República Velha fosse só café (“café com leite”, para fins de ficção política).

A Revolução de 1930 não ousou tocar nas relações sociais do campo brasileiro, onde estava mais de 80% da população. A legislação social de Getúlio Vargas, em parte copiada de Mussolini, demorou a vir (o salário mínimo, só em 1940) e restringiu-se às cidades. O que basta para lhe dar a medida da insuficiência.

A industrialização dos anos 1930 foi praticamente forçada, a partir de 1929, pelo desabamento dos preços internacionais do café, que deixou o país sem recursos para importar produtos industriais.

A diminuição da oferta de serviços no campo, mais o aumento do contraste com as condições de vida nas cidades (Vargas autorizou a baixa do salário agrícola em até 40%), foi trazendo o caipira para a indústria. Quando ganhava emprego e alojamento barato numa vila operária, deslumbrava-se. Os inquietos eram os trabalhadores imigrantes, imbuídos de ideias revolucionárias.

A expansão industrial diluiu as marcas da colônia. Mas não as eliminou, porque foi mantida uma continuidade sem falhas da classe dominante que se apropriou da independência, através de todas as proclamações, falsas revoluções e revoltas verdadeiras fracassadas.

Entretanto, a classe dominante brasileira, pelo próprio divórcio de seus interesses com os da nação, não pôde manter-se sem mudar de face várias vezes, através de cooptações, ora desejadas ora suportadas, de novas forças burguesas ascendentes. Valeu-lhe muito a cooptação de imigrantes enriquecidos, vindos de origens variadas, que contribuíram para construir a grande capacidade de adaptação que caracteriza a classe dominante brasileira.

A ascensão social dos imigrantes tornou possível o desenvolvimento de um mercado fundiário capitalista bastante amplo, principalmente no Sudeste e no Sul, sem que mudassem as práticas tradicionais nas fronteiras agrícolas. Subsiste a grilagem de terras devolutas, sempre sob o comando dos governos estaduais, hoje combinada com a ação predatória de madeireiras internacionais. Assim como persiste a migração de posseiros deslocados, agora politicamente transformados em “sem-terra”, porque misturados a trabalhadores agrícolas desempregados ou mal-empregados, que tentam a sorte de serem “assentados”.

Do movimento dos “sem-terras”, disse certa vez um ministro que era tão absurdo quanto o seria um movimento de “sem-fábricas”. Correto, do ponto de vista da lógica capitalista, na qual a terra é fator de produção, que, para ser utilizada de modo ótimo, deve circular livremente no mercado de fatores de produção, juntamente com o capital e o trabalho. Porém o ministro, em parte por sua boa formação e em parte por sua cegueira profissional, não pôde ver que justamente a livre circulação do fator terra foi entravada desde o início do capitalismo brasileiro, deixando marcas históricas; que a gradual viabilização da funcionalidade capitalista desse fator, sobrevinda com o tempo, preservou todas as injustiças do passado e acumulou resíduos sociais, que foram se transformando e se corrompendo. Mas o ministro, cumprindo seu papel de especialista, não fez mais do que expor uma faceta da relação do Estado brasileiro com esse problema, no caso, a faceta técnica, versão econômica. As outras facetas são a repressão e a demagogia.

A partir dos anos 1980, porém, os defeitos das sociedades capitalistas periféricas se transformaram em virtude. Porque, na modernidade deste início do século 21, as dívidas sociais não pagas e acumuladas ao longo da história se transformaram em vantagens competitivas na arena internacional.

Assim, a China, cuja revolução autoritária nunca passou por um momento de verdadeira emancipação dos trabalhadores, tem vantagem sobre a Rússia, onde Stalin foi obrigado a pagar a liquidação da revolução libertária com a tolerância de uma economia paralela, formada pelo conluio tácito entre sindicatos burocratizados e gerentes de fábricas, hoje transformada em diversas máfias.

Igualmente, no caso inverso, a Argentina, ex-província pouco povoada, de ocupação recente por imigrantes europeus, portanto, com uma dívida histórica pequena em relação ao resto da América Latina, só depois de liquidar sua grande classe média na catástrofe do Natal de 2001 pôde tornar-se um país de futuro econômico brilhante. Segundo a revista inglesa “The Economist”, a Argentina tem agora todas as condições para sustentar o crescimento que já está obtendo, desde que consiga normalizar seu crédito bancário interno, entravado pelos direitos dos depositantes fraudados. Ali fazia falta aumentar a dívida social, que a colônia não fornecera em quantidade suficiente.

O Brasil está hoje, portanto, bem posicionado para enquadrar-se na modernidade deste início de novo século, sem catástrofes. Basta-lhe que os trabalhadores brasileiros continuem a escorregar lentamente para baixo: aceitar a queda da média salarial, a redução dos direitos trabalhistas, a liquidação dos benefícios sociais. O que é fácil, porque a unanimidade de todas as lideranças políticas importantes em torno disso é completa. Só divergências minúsculas separam nessas questões as diversas frações burguesas, cujo projeto comum recebeu em 2003 a adesão entusiástica do primeiro partido de trabalhadores construído após o período ditatorial.

A respeito desse projeto, cabe esclarecer que seu cerne, definido mundialmente, é a destruição de todas as conquistas sociais alcançadas pelos trabalhadores de todos os países, evidentemente com diferenças de ritmo, conforme se trate do centro ou da periferia. Sendo que a intenção fundamental é benévola, pois se espera abrir um novo período histórico de crescimento econômico mundial. Apenas lamenta-se a ampliação das desigualdades na distribuição das riquezas, mas o pressuposto otimista é que todos finalmente obtenham pelo menos os meios de sobrevivência mínima nesse crescimento econômico. Há também ideias bastante claras sobre qual poderá ser o lugar de cada país no desenvolvimento do processo.

A principal especificidade para a periferia é a transformação de suas economias em plataformas de exportação, objetivo indispensável para viabilizar a estabilidade de suas moedas ancoradas na finança internacional e o pagamento regular dos juros a ela devidos. Isso exige consumo interno reduzido. Logo, a pobreza da maioria vem a calhar. Não existe, portanto, a “exclusão social”, tão lembrada por muitos desavisados. Tudo está incluído num projeto coerente. O que esse projeto admite é apenas a existência de “perdedores” no novo ambiente de competitividade internacional, no qual o custo do fator trabalho deve ser reduzido ao mínimo. Sendo que mesmo os “perdedores” não são supérfluos no projeto, pois são os desempregados, cuja existência numerosa é indispensável para manter a disciplina industrial e a necessária pressão sobre os salários e direitos trabalhistas, além de facilitar a oferta de serviços temporários variados e baratos.

Portanto, ainda não é tempo de “tacão de ferro”, pelo menos neste começo de século 21. O desnorteio político geral ainda permite que os governantes se sucedam, sempre cumprindo seu “dever de casa” prescrito pela finança internacional, sem por isso perder suas posições no mercado eleitoral de seus países. Ou então, para ser substituídos por novos executantes da mesma política.

Para que isso tudo se prolongue contribui, mais do que a grande concentração de poder da mídia, a crença geral na possibilidade de que o capitalismo volte a ter um desempenho brilhante. Crença que se baseia, em grande parte, na descrença em alternativas ao capitalismo, uma vez que as alternativas mais conhecidas ficaram definitivamente desmoralizadas. Apoiados nisso, os capitalistas adquiriram o poder de organizar a ajuda aos grandes perdedores sociais às custas da benevolência de perdedores menores e da caridade de ganhadores benévolos, portanto, sem custos indiretos, via tributação. Na realidade, porém, a solidariedade privada que busca minorar os efeitos da liquidação dos direitos dos trabalhadores carrega consigo, em geral involuntariamente, também um custo para a sociedade. E o custo é alto: é a promoção do conformismo e a liquidação da esperança de superar esse sistema que cria e aprofunda constantemente novos abismos sociais.

Mas há realmente lugar para esperanças numa alternativa nova? Sempre há. O que não há é solução miraculosa, sem conflitos com os beneficiários do status quo e sem custos para a sociedade em geral. E a grande diferença dos dias de hoje em relação ao passado é que os custos atuais de um eventual conflito com o capital financeiro internacional são muito altos. Este tem força para causar danos graves à economia de qualquer país que queira enfrentá-lo. Não enfrentar o desafio, porém, também tem seus custos, que vêm da acumulação de contradições sociais sempre crescentes. A história dirá quais custos são realmente insuportáveis.

* Este artigo faz parte do livro Cultura Brasileira: o jeito de ser e de viver de um povo, de Marleine Paula Marcondes e Ferreira de Toledo (organizadora), publicado pela Nankin Editorial em 2005.

BIBLIOGRAFIA

MICHELET, Charles-Albert. Qu`est-ce que la mondialisation? La Découverte, Paris, 2002.

CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Xamã, São Paulo, 1996.

CORM, Georges. Le nouveau désordre économique mondial. La Découverte, Paris, 1993.

STIGLITZ, Joseph. Os exuberantes anos 90. Companhia das Letras, São Paulo, 2003.

HUSSON, Michel. Misére du Capital. Syroz, Paris, 1996.

COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. Difel, São Paulo, 1996.