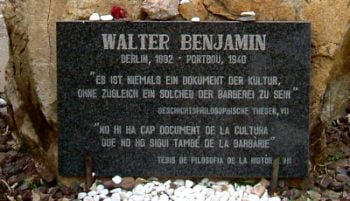

Minicurso sobre o pensamento de Walter Benjamin

O coletivo Interludium, reflexões anticapitalistas tem o prazer de divulgar neste site as cinco aulas do minicurso sobre o pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin, organizado pelo grupo Desvios entre abril e maio de 2010. O curso “Por um verdadeiro estado de emergência” contou com especialistas e professores que estudam e simpatizam com pensamento de Benjamin, como Isabel Loureiro, Gilberto Bercovici, Caestarlos E. J. Machado, Jeanne Marie Gagnebin, Maurício Cardoso, José Sergio Fonseca, Jorge Grespan e Paulo E. Arantes, e teve um imenso público.

Na abertura do curso, o grupo Desvios divulgou um resumo de seus objetivos ao promover a série de debates, com a perspectiva de discutir a contemporaneidade das ideias do filósofo alemão:

O que significa ler Walter Benjamin hoje?

Walter Benjamin já havia diagnosticado com precisão a “pobreza de experiência” do mundo contemporâneo. Guerra mundial e ascensão do nazismo faziam do estado de emergência uma regra. Hoje sabemos que para a destruição da experiência e para o estado de emergência como regra “a pacífica” existência cotidiana nas nossas grandes cidades é o suficiente.

Iniciamos nosso curso “Por um verdadeiro estado de emergência” com estas palavras do filósofo italiano G. Agamben a fim de nos questionarmos: o que significa ler Walter Benjamin hoje? Crítico do romance alemão, leitor atento de escritores franceses como Proust e Baudelaire, historiador da modernização urbanística europeia, pensador do fim dos modos de vida comunitários, teórico da filosofia da história universal negativa e/ou da história fragmentária que vê nos fracassos do passado um “encontro secreto” com nosso presente… Onde ele ainda pode ser considerado nosso contemporâneo?

Pela multiplicidade de objetos investigados e pela multiplicidade de influências que o pensador alemão absorveu ao longo de sua vida, acreditamos estar diante de um pensamento de difícil interpretação e classificação: judaísmo messiânico, romantismo revolucionário, marxismo heterodoxo… Ou seria uma articulação de todos esses “ismos”?

Enfim, nós – o grupo Desvios – acreditamos que, longe de simples classificações, será nossa capacidade de dar ouvidos às exigências teóricas e políticas do presente que responderá em que medida Walter Benjamin está do nosso lado.

Acompanhe os vídeos de todas as aulas:

Aula 1: a República de Weimar e o Estado de exceção

Abrimos nosso curso discutindo o contexto histórico da Alemanha nas primeiras décadas do século 20. Demos a esta mesa o título de “República de Weimar e o Estado de exceção”, com o intuito de melhor entendermos como a força do contexto histórico forçou Walter Benjamin a torcer as categorias do pensamento a fim de apresentar um diagnóstico de tempo e de perceber que a catástrofe que se desenhava não era fruto de um acidente, mas sim a regra do mundo contemporâneo.

Os debatedores foram a filósofa Isabel Loureiro, professora da Unicamp, colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo e autora de Rosa Luxemburg, os dilemas da ação revolucionária (Editora Unesp/Perseu Abramo, 2004) e A Revolução Alemã (Unesp, 2005), e Gilberto Bercovici, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e autor de Constituição e Estado de Exceção Permanente: Atualidade de Weimar (Azougue Editorial, 2004). A mediação foi do historiador Danilo Chaves Nakamura, hoje membro de Interludium.

Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4, Parte 5, Parte 6, Parte 7, Parte 8.

Aula 2: Arte e técnica: estetização da política ou politização da arte

Como pensar a arte num registro pós-aurático? Ou ainda, como pesar a arte nas suas atuais condições produtivas? Reprodutibilidade técnica e ruptura com conceitos tradicionais como: criatividade e gênio, validade eterna e estilo, forma e conteúdo, etc.

Diante do avanço do uso da estética como campo privilegiado da estetização da política, seja pelos fascistas, seja pelas democracias ocidentais, Walter Benjamin procurou ver no advento da técnica a possibilidade de fazer política.

Digamos assim, lá onde o fascismo explorava secretamente a representação artística em nome de uma minoria de proprietários, Benjamin via uma brecha para a expropriação e o uso da arte como momento decisivo das exigências revolucionárias da classe trabalhadora. A fim de aprofundar esse debate, nós – grupo Desvios – apresentamos a mesa intitulada “Arte e técnica: estetização da política ou politização da arte”, com a participação do professor Carlos Eduardo Jordão Machado, do Departamento de História da Unesp de Assis, autor dos livros As formas e a vida. Ética e estética no jovem Lukács (1910-1918) (Editora Unesp, 2004) e Um capítulo da história da modernidade estética: debate sobre o expressionismo. Ernst Bloch, Hanns Eisler, Georg Lukács e Bertold Brecht (Unesp, 1998), e do historiador Fernando Sarti, como mediador.

Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4, Parte 5.

Aula 3: Memória e experiência de choque

“No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros sobre guerra, nada tinha em comum com a experiência transmitida de boca em boca.” (Benjamin, Walter)

Numa análise histórica do mundo contemporâneo, Walter Benjamin diagnosticou que a experiência de choque vivida pelos sobreviventes que voltavam das trincheiras das guerras modernas (1° e 2° Guerras Mundiais) tinha como resultado a impossibilidade de lembrar. Trauma que marcava também a incapacidade de narrar um evento de forma coerente e grávido de sentido.

Cito Benjamin novamente: “Raras vezes dá-se conta de que a relação ingênua entre ouvinte e narrador é dominada pelo interesse em reter a coisa narrada. O ponto chave para o ouvinte desarmado é garantir a possibilidade da reprodução. A memória é a capacidade épica por excelência. Só graças a uma memória abrangente pode a épica, por um lado, apropriar-se do curso das coisas e, por outro, fazer as pazes com o desaparecimento delas – com o poder da morte.” (Benjamin, Walter)

É no sentido de aprofundarmos esse debate e repensarmos a intima ligação entre memória e narração na modernidade capitalista que convidamos para falar na mesa “Memória e experiência de choque” a professora da PUC e da Unicamp Jeanne Marie Gagnebin, autora de inúmeros textos sobre a obra de Walter Benjamin, como História e narração em Walter Benjamin (Perspectiva, 1994) e Walter Benjamin: Os Cacos da História (Brasiliense, 1982). A mediação esteve a cargo do historiador Victor Vigneron.

Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4.

Aula 4: Educar diante do abismo

Imbuídos das ideias que expusemos no texto inicial do curso, pensamos em organizar esta mesa para discutir a educação na contemporaneidade. Conformidade da universidade com o Estado, ciência como escola profissionalizante e objetivo do conhecimento desvinculado de um compromisso com o ser humano inteiro… É esse o terreno educacional desenhado por Benjamin em 1915.

Cito o autor: “É um equivoco desenvolver exigências isoladas, enquanto cada uma delas, em sua realização, ficar privada do espírito de totalidade; mas apenas um fato deve ser destacado como notável e espantoso: na instituição da universidade, à semelhança de um gigantesco jogo de esconde-esconde, professores e alunos passam uns pelos outros sem nunca se enxergarem. O estudantado, que não tem o status do funcionalismo público, fica sempre atrás do professorado, e a base jurídica da Universidade, personificada no Ministro da Cultura – nomeado não pela universidade, mas pelo soberano –, é uma correspondência semivelada da instituição acadêmica com os órgãos estatais, por cima das cabeças dos estudantes (e, em casos raros e felizes, também dos professores).” (Benjamin, Walter, A vida dos estudantes)

Semelhança com nossa atual universidade à parte – inclusive hoje faz três anos da ocupação da reitoria da USP –, nós, do grupo Desvios, convidamos os professores José Sérgio Fonseca de Carvalho, da Faculdade de Educação da USP, e Maurício Cardoso, do Departamento de História da USP, para debater na mesa intitulada “Educar diante do abismo”, a fim de compreendermos, com a ajuda do pensamento de W. Benjamin, a educação no mundo contemporâneo onde não sabemos onde termina o surto de insanidade social e começa a rotinização do impensado. A mediação foi de Taís Araújo.

Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4, Parte 5.

Aula 5: Mudar o tempo: exigências do verdadeiro estado de emergência

Terminamos hoje o curso sobre o pensamento de Walter Benjamin, “Por um verdadeiro estado de emergência”, com a mesa “Mudar o Tempo: Exigências do verdadeiro estado de emergência”. Como debatedores teremos os professores Jorge Grespan, do Departamento de História da USP, autor de O negativo do capital (Hucitec, 1998), e Paulo Eduardo Arantes, do Departamento de Filosofia da USP, com mediação de Rafael Pachiega.

Longe de querermos antecipar a reflexão dos dois debatedores, cremos que seja proveitoso relermos duas citações que inspiraram o grupo Desvios a pensar o curso.

Cito: “A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ [Ausnahmezustand no original; state of emergency na tradução inglesa] no qual vivemos é a regra. Precisamos chegar a um conceito de história que dê conta disso. Então surgirá diante de nós nossa tarefa, a de instaurar o real estado de exceção; e graças a isso a nossa posição na luta contra o fascismo tornar-se-á melhor. A chance desse consiste, não por último, em que seus adversários o afrontem em nome do progresso, como se esse fosse uma norma na história. O espanto em constatar que os acontecimentos em que vivemos ‘ainda’ sejam possíveis no século XX não é nenhum espanto filosófico. Ele não está no início de um conhecimento, a menos que seja o de mostrar que a representação da história de onde provém aquele espanto é insustentável.” (Benjamin, W. )

E mais: “Alarme de incêndio. A representação da luta de classes pode induzir em erro. Não se trata nela de uma prova de força, em que seria decidida a questão: quem vence, quem é vencido? Não se trata de um combate após cujo desfecho as coisas irão bem para o vencedor, mal para o vencido (…) A história nada sabe da má infinitude na imagem dos dois combatentes eternamente lutando (…) Se a eliminação da burguesia não estiver efetivada até um momento quase calculável do desenvolvimento econômico e técnico (a inflação e a guerra química o assinalam), tudo estará perdido. Antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o pavio que queima seja cortado.” (Benjamin, W.)

Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4, Parte 5, Parte 6, Parte 7, Parte 8.

Planeja-se tornar disponível o video ou áudio?

parabéns pela iniciativa, abração!

Já estão disponíveis no site as aulas 1, 2, 3 e 4. A Aula 5 estará disponível até amanhã.

Este projeto se torna em 2013 uma fonte

indispensável para pensarmos o “estado de

emergência” brasileiro.

ótima exposição e discussão dos temas levantados acerca de Benjamin e seus contemporâneos,e se eu pudesse realizar uma indagação, ela seria a seguinte: Se a arte pode ser estetizada, ao modo do nazismo, ela também não poderia tornar-se politizada pelos mesmos meios, ou seja, se há procedimentos ideológicos para estetizá-la não se pode usar tais procedimentos igualmente para politizar?

Acho que sua pergunta é central no pensamento benjaminiano. O perigo da estetização da política estava dado com o nazismo, assim, para ele, cabia a esquerda pensar a politização da arte. O grande exemplo dele era o cinema soviético e uma demanda popular em participar, ser produtor dessa arte que estava sendo experimentada.

O destino histórico do socialismo real, no entanto, é um bom ponto de vista para avaliar essa aposta do Walter Benajmin.

O que você mencionou como uma diretriz no modo de politização da arte é significativo, porém caro Danilo, acredito que o próprio Benjamin não tinha lá uma boa definição para um processo de politização que de fato pudesse ser bem sucedido, em A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, Benjamin expõe que essa tarefa cabia aos comunistas e ele também cita o teatro pedagógico de Brecht como um meio de politizar.Contudo, o que de fato era o comunismo para o qual ele se dirigia? Era a esquerda Alemã com Rosa Luxemburgo como sua protagonista ou os modelos fora da Alemanhã? E quem seriam os comunistas capazes de tentar uma obra politizada naquele período histórico? Lendo o ensaio da reprodutibilidade técnica essas questões me surgem como algo que suspeita do sentido real desse politizar a arte, perante as palavras de Benjamin esse politizar não fica claro. Cara, você possui algumas ideias a essas indagações, se sim, quais seriam. Se seu texto ficar extenso, por gentileza, manda no meu e-mail: tekstito@gmail.com

Valeu pelos seus comentários, por exemplo, eu não sabia a respeito do cinema soviético com relação ao Benjamin.